준설매립된 점토지반에서 침하속도를 이용한 침하예측

Settlement Prediction Using the Settlement Velocity in Dredged and Reclaimed Clay Ground

Article information

Abstract

연약지반 개량시 침하량 계측결과를 이용하여 기존의 침하량 분석방법으로 최종침하량 및 압밀도를 평가하여 지반개량 여부를 판단하고 있으나, 부산 신항만 지역의 점토로 준설매립된 현장에서 장기압밀침하량이 허용침하량을 초과하여 발생하는 일이 빈번히 발생하고 있다. 본 연구에서는 점토로 준설매립된 현장의 계측결과를 이용하여 종래의 분석방법과 침하속도를 이용한 새로운 분석방법을 이용하여 그 결과를 비교분석하였으며, 연구 결과 침하속도를 이용한 분석방법이 종래의 방법보다 정도가 높은 것으로 나타나 실용 가능한 분석방법임을 확인하였다.

Trans Abstract

When improving soft ground, the settlement measurement results are used to evaluate the final settlement and consolidation using the existing settlement analysis method to determine whether or not to improve the ground. However, the long-term consolidation settlement exceeds the allowable settlement at the site dredged and filled with clay in the Busan New Port area. This happens frequently. In this study, the results were compared and analyzed using a conventional analysis method and a new analysis method using the settlement velocity using measurement results from a site dredged and filled with clay. As a result of the study, the analysis method using the settlement velocity was better than the conventional method. The accuracy was found to be high, confirming that it is a practical analysis method.

1. 서 론

일반적으로 압밀침하량 및 압밀시간은 압밀이론을 적용하여 예측이 가능하다. 하지만 지반의 불균질성, 압밀이론의 한계성, 지반정수 산정의 불확실성 및 지반해석 프로그램의 문제, 예측불가하고 복잡한 현장특성 반영의 어려움 등의 다양한 요인으로 인하여 설계단계에서의 지반의 예측 침하속도 및 침하량은 현장에서 실제로 발생하는 실제 침하속도 및 침하량과 차이가 나는 경우가 많다(Chang, 2023). 특히 대심도 연약지반이 존재하고 준설된 점토가 매립된 부산항 신항과 같은 지반에서는 이런 문제가 더 심각하게 발생하고 있다(KSCE, 2019).

준설된 점토매립지반은 원점토 지반과는 상당히 다른 지반 특성을 보인다. 원지반 점토층은 해수면 변동과 유수에 의해 자연적으로 퇴적된 오래된 층인데 반하여, 준설매립층은 펌핑준설 후 배사관으로 이송되어 단기간에 형성된 지반이다. 준설매립점토는 배사관 토출 후 입자가 분리된 후 재퇴적되므로 토출구에 인접한 구간은 굵은 입자가, 토출구에서 먼 곳은 세립의 토립자가 퇴적되는 구조이다. 따라서, 준설매립점 토지반은 배사관과 여수토의 위치에 따라 물리적, 역학적으로 다른 특성을 보이는 것이 일반적이며, 아주 오랜 시간 동안 형성된 원지반점토에 비해 상대적으로 단기간에 조성된 지반으로서 원지반 점토와는 매우 상이한 역학적 특징을 보인다.

지금까지 준설점토가 매립된 대심도 연약지반이 존재하는 부산 지역에서 침하량 예측과 관련된 많은 연구가 수행되었다. Chung at al.(1998)는 낙동강 하구지역에서 연약지반 개량에 따른 침하예측기법(

본 연구는 이전 압밀침하와 관련된 연구의 연장으로 준설 점토가 매립된 연약점토지반에서의 침하량 측정결과를 분석하여 침하속도를 이용한 새로운 침하예측기법을 제안하고 이를 검증하고자 하였다. 먼저 제안된 기법은 이론침하량 산정에 먼저 적용하여 그 타당성을 검토 후, 현장의 실측침하량에 적용하여 검증하였다.

2. 침하속도를 이용한 침하예측기법

현재 침하량 분석은 주로 쌍곡선법, 아사오카법, 호시노법이 주로 사용되고 있다. PVD가 적용된 지반에서는 쌍곡선법이 잘 맞는 것으로 알려져 연약지반의 최종적인 개량도 평가에 주로 쌍곡선법을 적용하는 경우가 많다. 하지만, 쌍곡선법의 경우 성토 완료 후 계측자료의 기간 및 범위에 따라 최종예측침하량의 차이가 발생하며, 준설매립된 대심도 연약지반 현장에서 준공 후 허용잔류침하량을 초과하는 사례가 나타나고 있다(KSCE, 2019).

본 연구에서는 침하 데이터를 분석하여 침하속도의 변화를 산정하고 이를 회귀분석을 통하여 예측하여 시간에 따른 임의시간에서의 침하량을 산정함으로써 침하량 예측 및 최종침하량을 예측하는 방법을 제안하고자 한다.

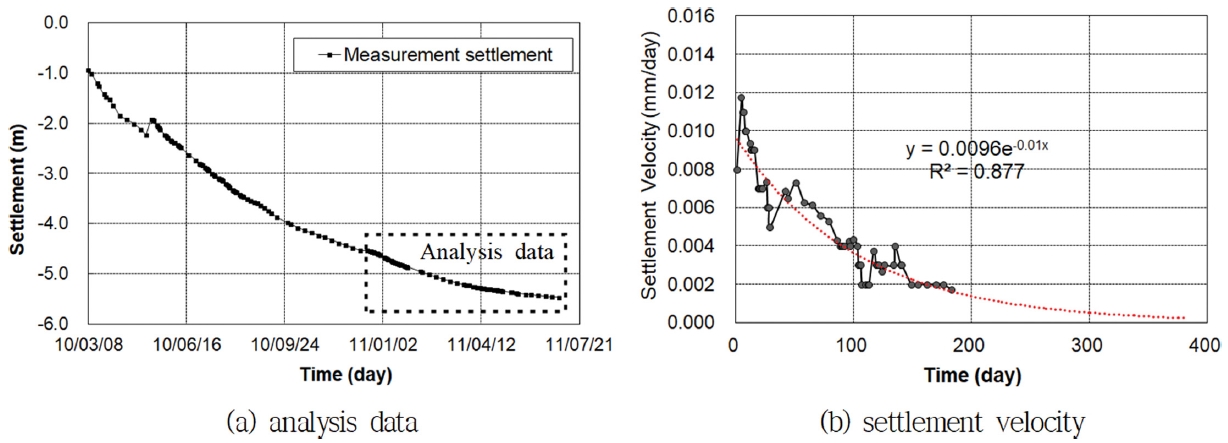

Fig. 1에는 침하량분석 데이터와 침하속도 예를 나타내었으며, 침하량 분석 시 침하속도는 식(1)과 같이 산정하였다.

여기서, vs: 임의 시간 i에서의 침하속도

Si, Si-1: 임의 시간 ti와 ti-1에서의 침하량

ti, ti-1: 임의 시간

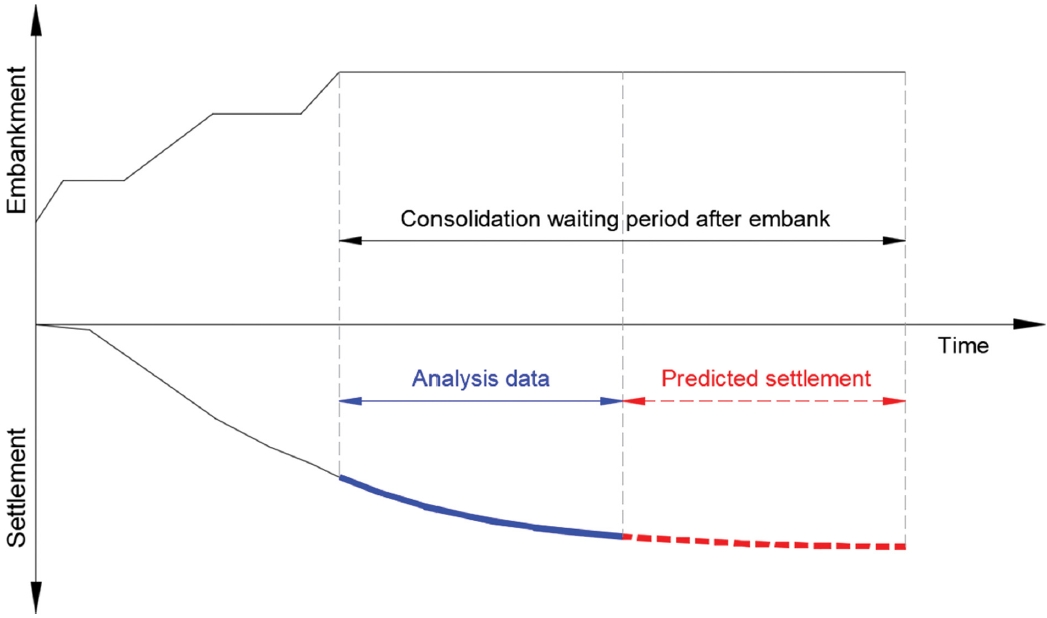

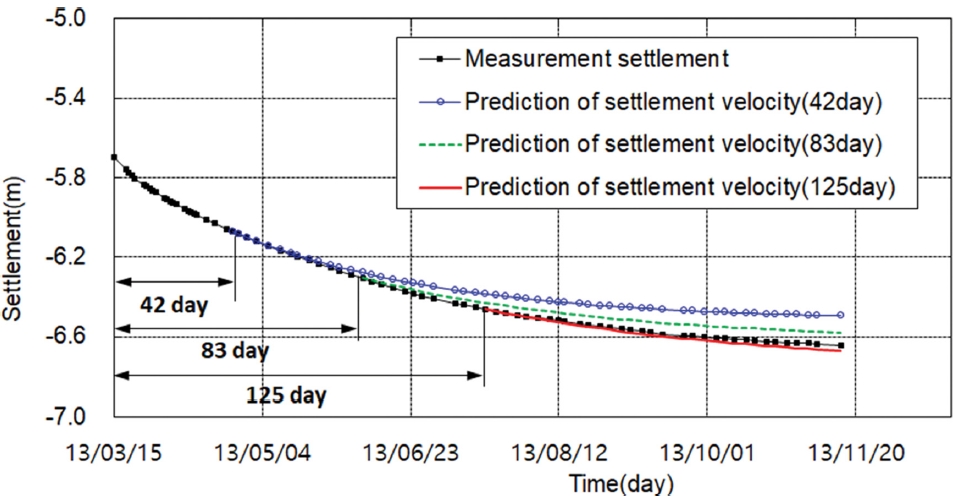

침하량 예측은 최종 성토 완료 후 압밀대기중의 침하량을 이용한다. Fig. 2에서와 같이 압밀대기기간 중 초기 1/2구간의 침하량을 분석하여 침하속도를 산정한 후 이를 반영하여 후반부 1/2 기간의 침하량을 예측하고 이를 이론 및 실측침하량과 비교하는 것이다. 침하 분석 시 분석에 이용되는 데이터의 기간이 길수록 오차가 감소하므로 분석 데이터는 많을수록 유리하지만, 검증을 위해 예측되는 기간도 충분히 필요하므로 분석 데이터는 성토 완료 후 압밀대기기간 데이터의 1/2만을 사용하였다.

3. 이론침하량을 이용한 제안된 침하예측기법 검토

연구대상 현장의 설계조건으로 현장 시공조건을 고려하여 Terzaghi 일차원 압밀침하량을 산정하고, 이를 이용하여 본 연구에서 제안한 침하속도를 이용한 침하량 분석기법에 대해 그 적용성을 분석하였다. 연구에 이용된 현장은 부산항 신항 웅동배후단지(1단계, 1공구) 현장으로 연약지반 층후는 준설매립점토 9.5~11.8 m, 원지반 점토 17.0~26.4 m이며, 성토고는 2.5~5.6 m이다. 대표적인 연약지반 물성치는 준설점토층의 경우 초기간극비 2.16, 압축지수 0.75, 압밀계수 6.0 × 10-4 cm2/sec이며, 원지반점토는 초기간극비 1.67~2.00, 압축지수 0.7~0.9, 압밀계수 7.0 × 10-4 ~8.0 × 10-4 cm2/sec이다.

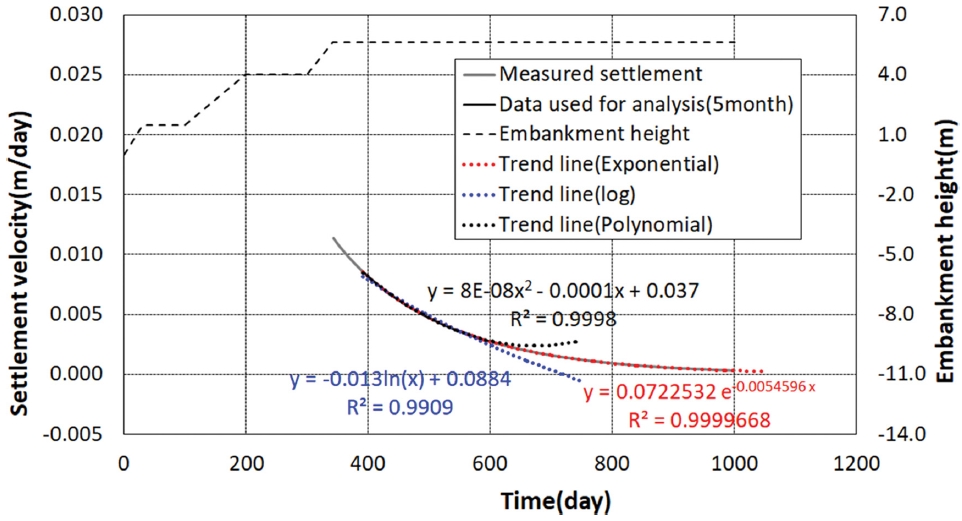

이론침하량으로 침하속도를 산정하고 이를 회귀분석한 결과는 Fig. 3과 같다. 회귀분석은 자연로그, 2차 다항식, 지수함수를 이용하였다. 분석 결과 지수함수가 이론침하속도에 가장 근접하는 것으로 나타나 이를 침하량을 예측하는 회귀분석 함수로 결정하였다. 침하속도를 이용하여 침하량을 예측하는 방법은 아래와 같다.

여기서, vi: 임의 시간 i에서의 침하속도

Si, Si-1: 임의 시간 ti와 ti-1에서의 침하량

ti, ti-1: 임의 시간

α, β: 침하속도 회귀곡선에서 구해지는 계수

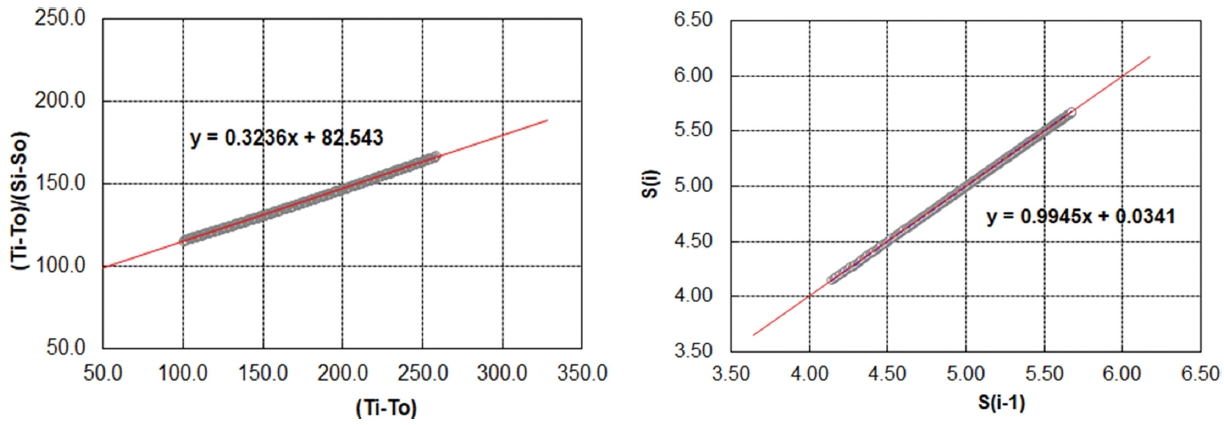

또한, 기존의 침하분석방법중 경험식에 의한 분석방법인 쌍곡선법과 일차원 압밀방정식에 기초한 아사오카법(Asaoka, 1978)으로 침하량을 분석하여 본 연구에서 제안한 침하속도로 산정된 침하량과 상호 비교한 결과 쌍곡선법에 비해 정도가 높게 나타났고, 아사오카법과는 비슷한 예측결과를 보였다.

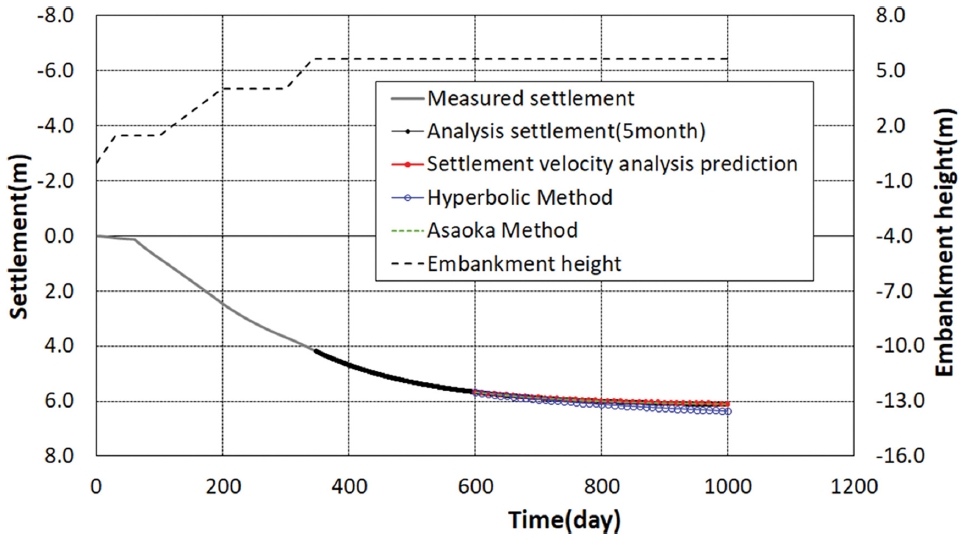

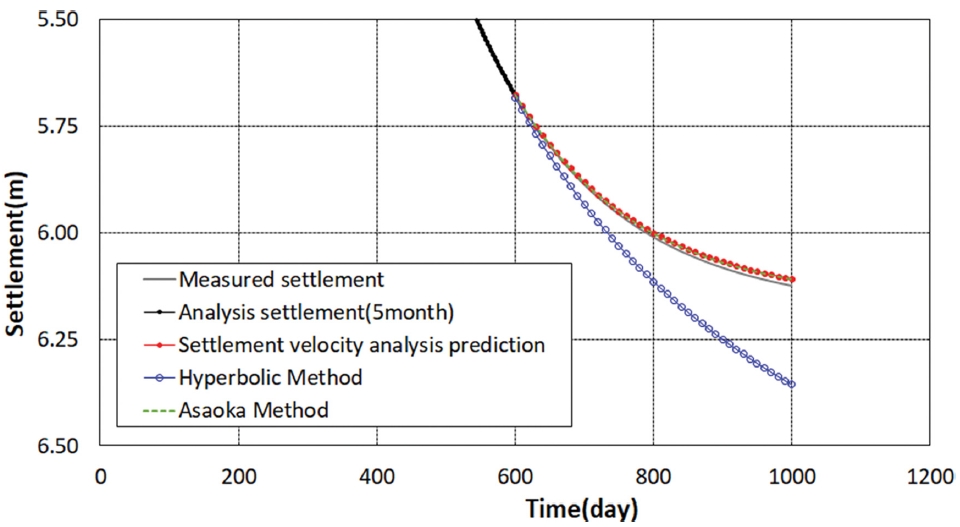

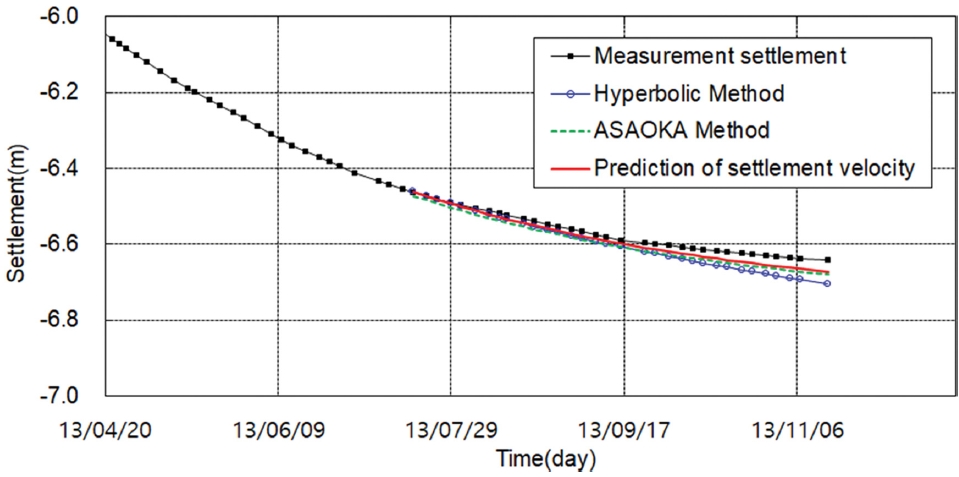

쌍곡선법과 아사오카법 분석그래프는 Fig. 4~5와 같다. 분석결과를 서로 비교한 그래프는 Fig. 5이며, Fig. 6은 예측한 부분을 확대한 그래프이다. Fig. 6에서 침하속도로 예측한 침하량과 아사오카법으로 예측한 침하량은 계측된 침하량과 거의 비슷하게 나타났으며, 쌍곡선법의 경우 계측된 침하량과 다소 큰 차이를 보인다. 이와 같은 결과로부터 침하속도를 이용한 침하예측은 아사오카법과 비슷한 정도를 보이며, 쌍곡 선법에 비해서 높은 정도를 가진다고 볼 수 있다. 이러한 결과는 아사오카법이 압밀이론에 근거한 분석방법이기 때문이라고 볼 수 있다.

4. 실측침하량을 이용한 제안된 침하예측기법 검증

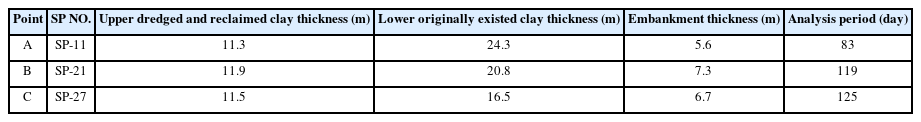

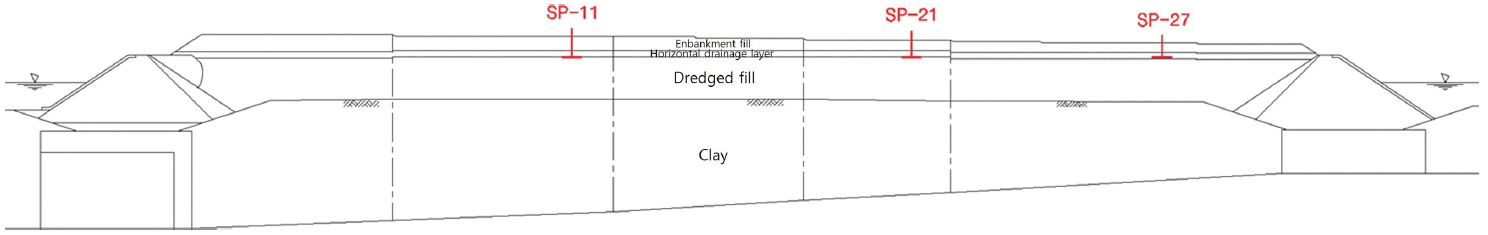

제3절에서 이론침하량을 이용한 침하분석결과, 침하속도를 이용한 침하량 분석이 실용 가능한 분석방법임을 확인하였다. 이번 절에서는 연구대상 현장의 침하량 계측 결과를 이용하여 예측결과의 정도를 검증하였다. 연구대상 현장은 3절에서 간단하게 언급된 지역으로 면적이 570,000 m2이며, 총 53개소의 지표침하판 계측이 수행되었다. 본 연구에서는 원지반 점토층의 두께가 서로 다른 대표적인 3지점을 선정하여 분석에 이용하였으며, 분석기간은 83~125일이다. 분석대상 침하판 현황은 Table 1, Fig. 7과 같다.

4.1 침하량 분석

각각의 침하량 측정결과는 침하속도를 이용한 분석, 쌍곡선법과 아사오카법을 이용한 분석결과를 서로 비교하였다. 제 2절에서 언급된 바와 같이, 1/2 침하량 예측은 최종 성토 완료 후 압밀대기중의 침하량을 이용하였다. Fig. 1에서와 같이 압밀대기기간 중 초기 1/2 구간의 침하량을 분석하여 침하속도를 산정한 후 이를 반영하여 후반부 1/2기간의 침하량을 예측하고 실측침하량과 비교하였다.

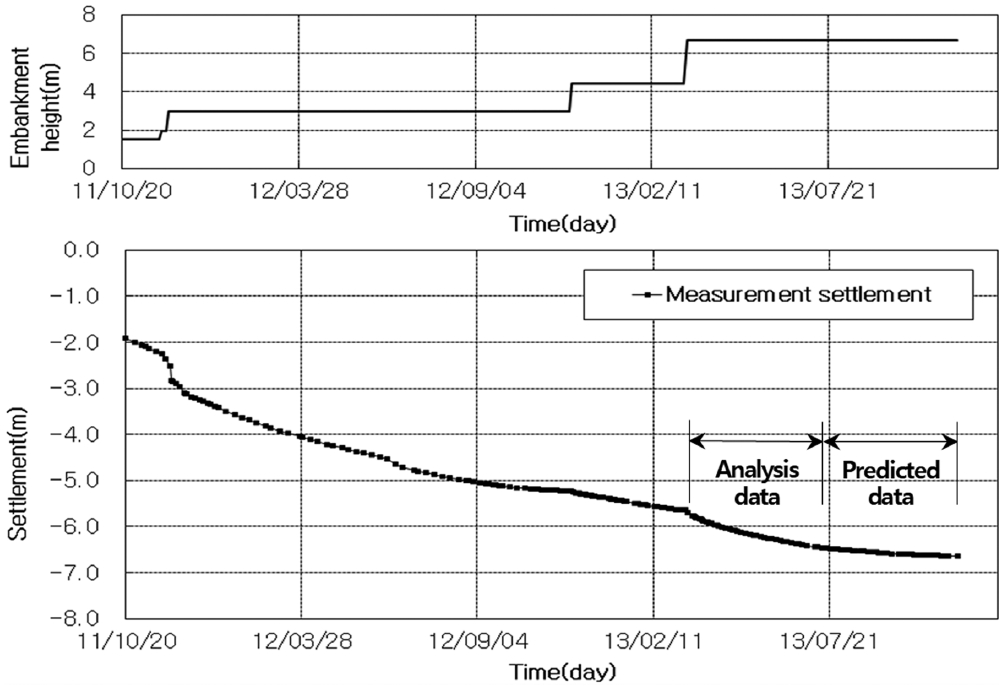

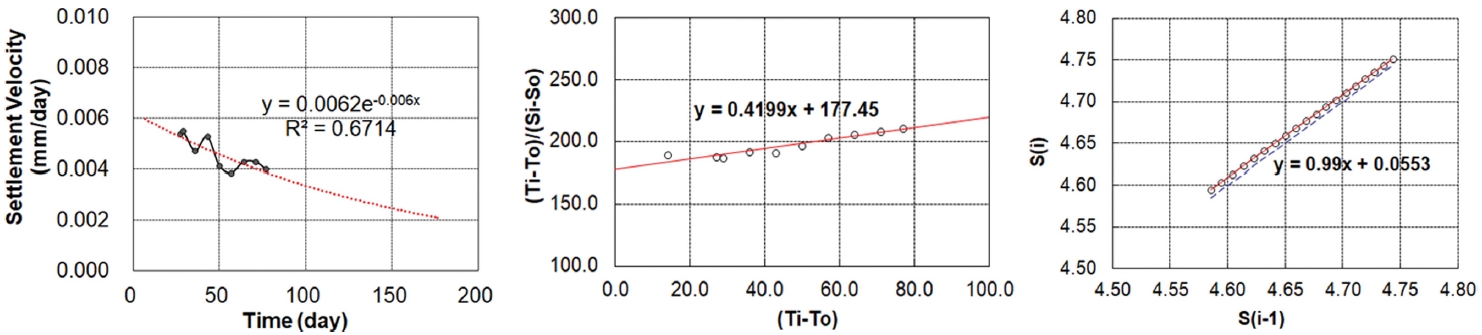

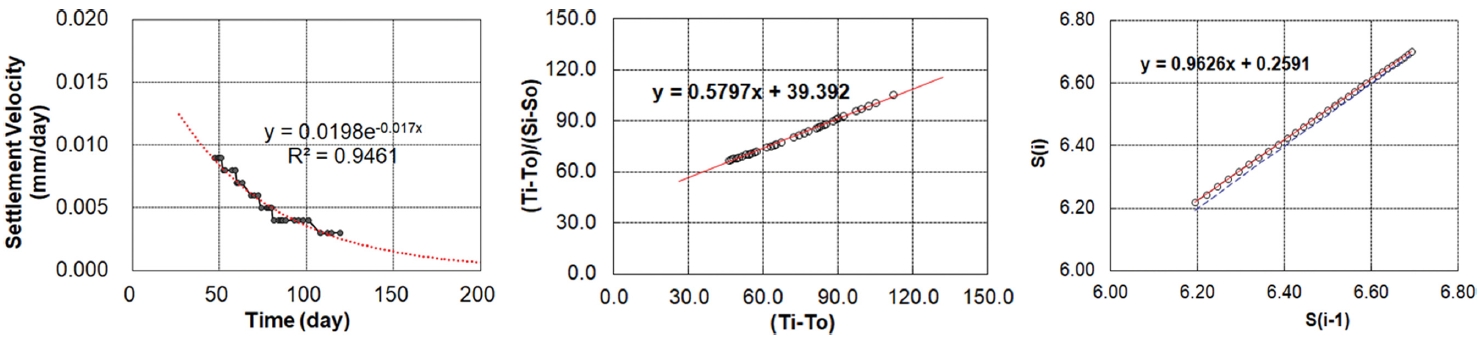

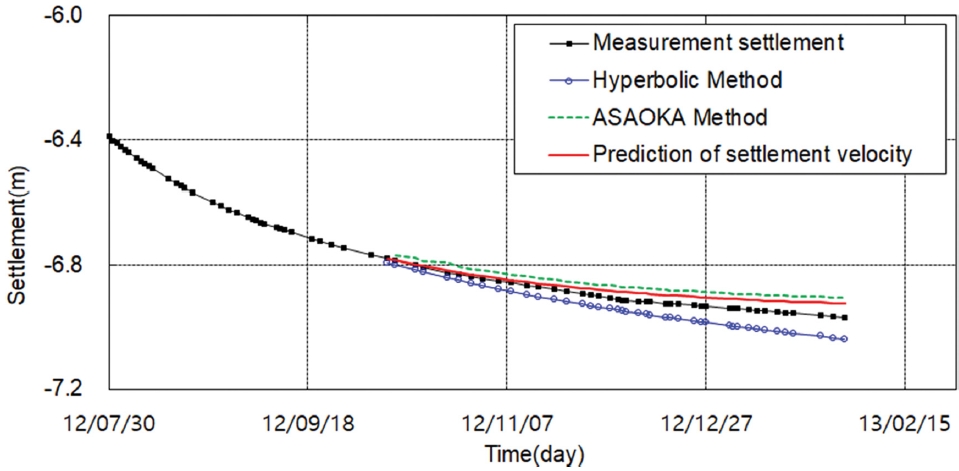

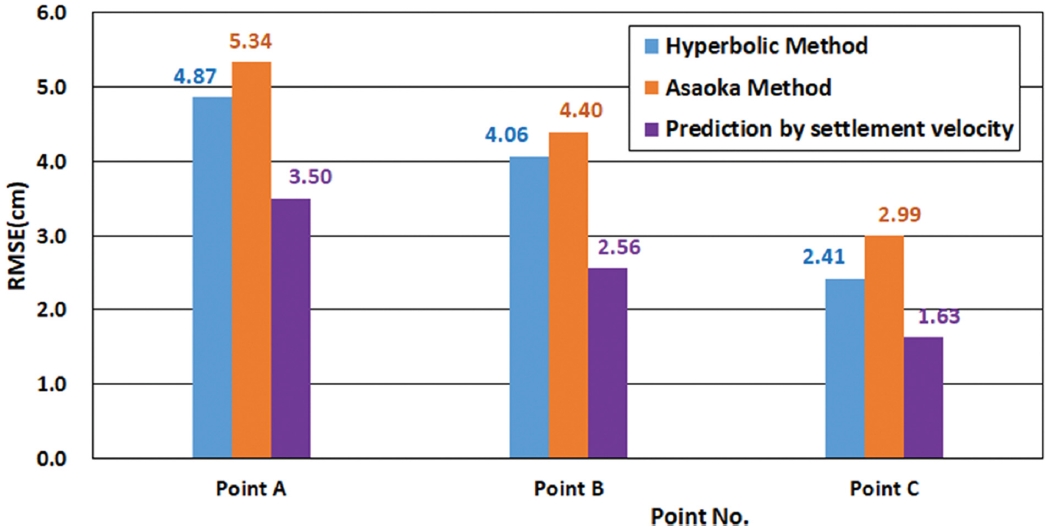

Fig. 8은 Point A 지점의 시간에 따른 성토 및 침하로 Point A 지점의 경우 상부의 준설점토층은 약 11.3 m이며, 하부의 원지반점토층은 24.3 m이고 재하성토는 5.6 m이다. Fig. 9는 압밀대기 기간중 1/2에 해당하는 Analysis data 부분의 자료(Fig. 8)를 이용하여 침하분석에 필요한 계수를 산정한 결과로 각각 침하속도, 쌍곡선법, 아사오카법으로 분석한 결과이며, Fig. 10은 분석결과를 실측침하량과 비교한 것이다. 분석결과 RMSE는 침하속도에 의한 방법이 3.5 cm, 쌍곡선법 5.3 cm, 아사오카법 4.9 cm로 평가되어 침하속도에 의한 방법의 정도가 가장 높은 것으로 분석되었다.

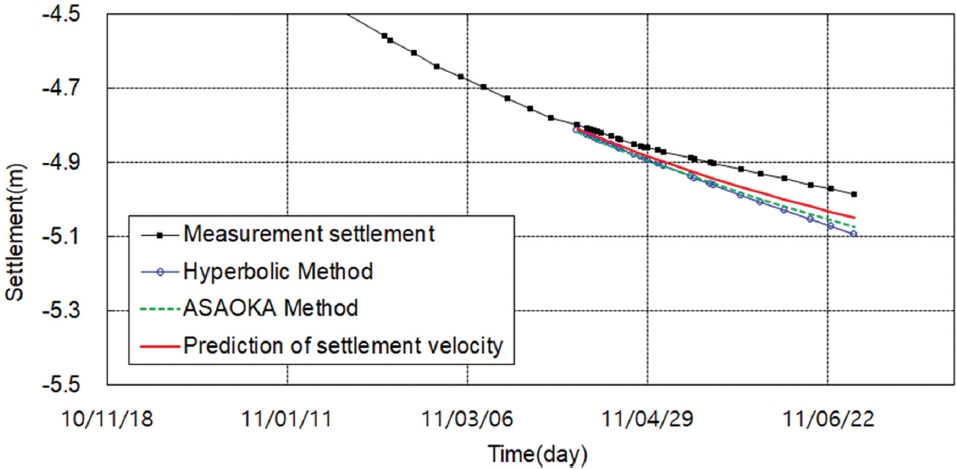

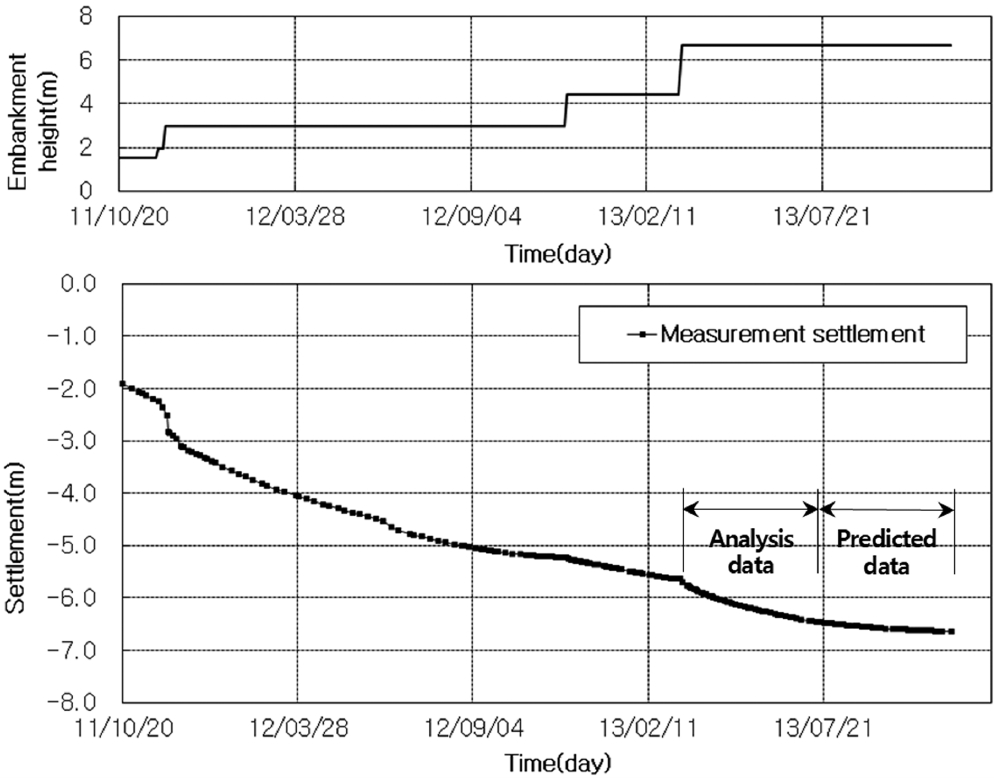

Fig. 11은 Point B 지점의 시간에 따른 성토 및 침하로 Point B 지점의 경우 상부의 준설점토층은 약 11.9 m이며, 하부의 원지반점토층은 20.8 m이고 재하성토는 7.3 m이다. Fig. 12는 압밀대기 기간중 1/2에 해당하는 Analysis data 부분의 자료(Fig. 11)를 이용하여 침하분석에 필요한 계수를 산정한 결과로 각각 침하속도, 쌍곡선법, 아사오카법으로 분석한 결과이며, Fig. 13은 분석결과를 실측침하량과 비교한 것이다. 분석결과 RMSE는 침하속도에 의한 방법이 2.6 cm, 쌍곡선법 4.4 cm, 아사오카법 4.1 cm로 평가되어 침하속도에 의한 방법의 정도가 가장 높은 것으로 나타났다.

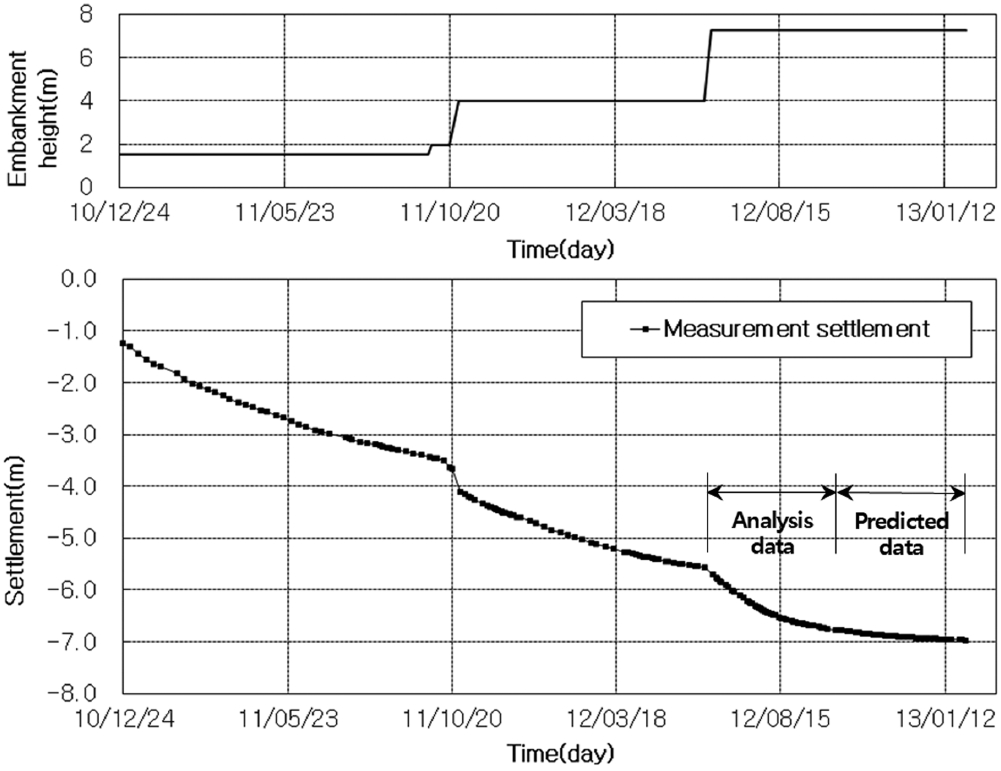

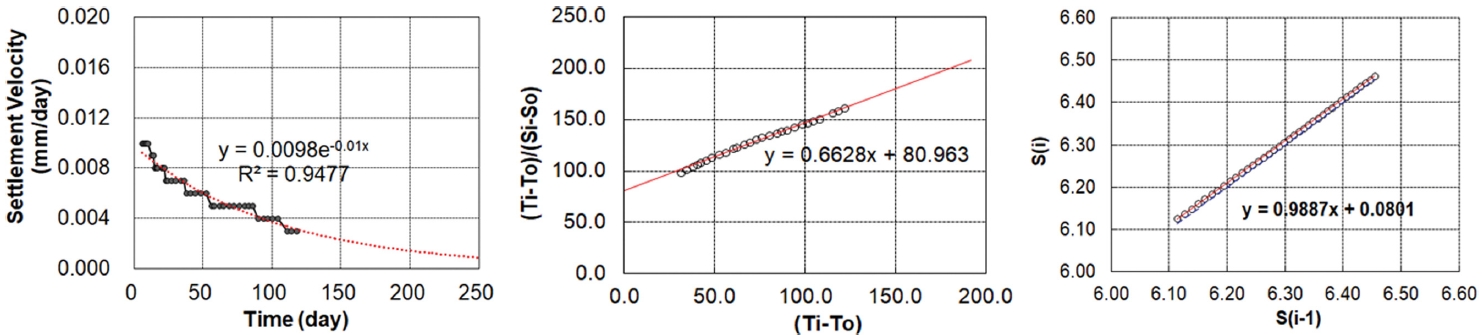

Fig. 14는 Point C지점의 시간에 따른 성토 및 침하로 Point C지점의 경우 상부의 준설점토층은 약 11.5 m이며, 하부의 원지반점토층은 16.5 m이고 재하성토는 6.7 m이다. Fig. 15는 압밀대기 기간중 1/2에 해당하는 Analysis data 부분의 자료(Fig. 14)를 이용하여 침하분석에 필요한 계수를 산정한 결과로 각각 침하속도, 쌍곡선법, 아사오카법으로 분석한 결과이다. Fig. 16에는 분석결과를 실측침하량과 비교하였다. 분석결과 RMSE는 침하속도에 의한 방법이 1.6 cm, 쌍곡선법 3.0 cm, 아사오카법 2.4 cm로 평가되어 Point A, B에서와 같이 침하속도에 의한 방법의 정도가 가장 높은 것으로 분석되었다.

4.2 침하량 분석결과 고찰

4.2.1 침하량 분석결과

Points A, B, C의 침하량분석 결과 평균제곱근오차(RMSE)는 Fig. 17과 같다. 본 연구에서 제안한 침하속도를 이용한 분석결과가 쌍곡선법 및 아사오카법에 비해 RMSE가 낮게 나타나 예측결과의 정도가 가장 높은 것으로 분석되었다. 따라서, 침하속도를 이용한 분석방법은 본 연구대상 현장과 같은 준설점토가 매립된 대심도 연약지반의 침하 분석에 유용하게 이용할 수 있음을 알 수 있다. 즉 침하속도를 이용한 방법으로 준설점토가 매립되고 원지반 점토층이 두꺼운 지역의 연약지반 개량도 평가를 위한 침하량 분석 시 실용적으로 적용할 수 있는 방법으로 판단된다.

4.2.2 연약층 두께의 영향

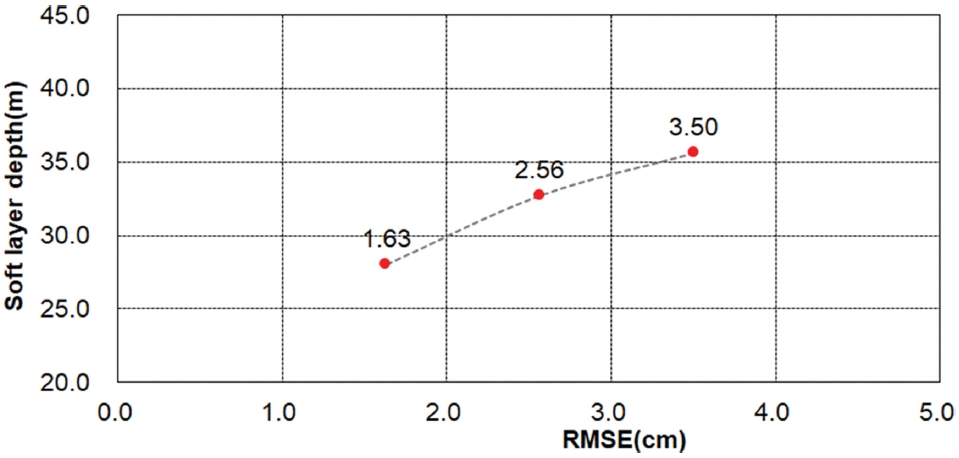

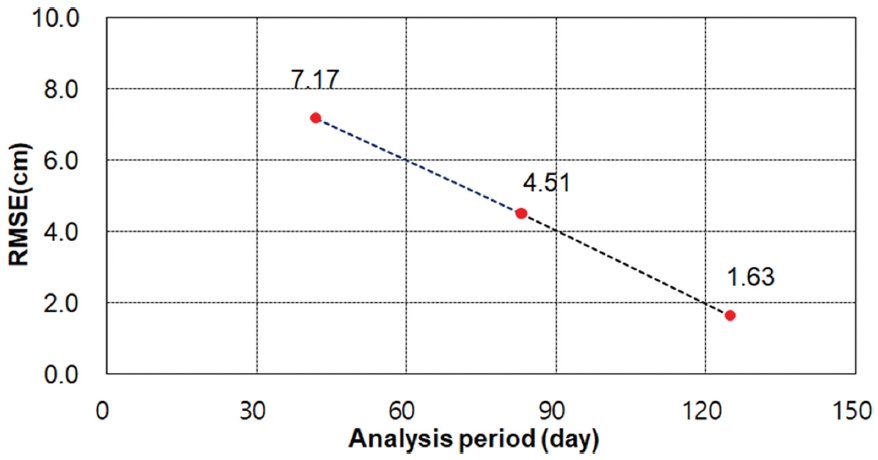

Points A, B, C 지점의 준설점토 매립층의 두께와 재하성토 두께는 Table 1에서 보는 바와 같이 약간의 차이만 존재한다. 하지만 원지반 점토층 두께는 약 5 m 씩 차이가 나는데 Point C, B, A 순으로 Point A 지점이 가장 깊은 24.3 m이다. Fig. 18은 침하속도에 의한 방법으로 분석한 결과 연약층 두께와 RMSE와의 관계를 나타낸 그래프이며, 원지반 점토층의 두께가 두꺼울수록 오차가 커지는 것으로 나타났다.

5. 결 론

본 연구에서는 준설점토가 매립된 대심도 연약지반의 지반개량도 평가시 장래침하량 예측 및 압밀도 평가를 위한 침하량분석방법에 대하여 쌍곡선법, 아사오카법 등 기존의 분석방법 외에 침하속도를 이용한 새로운 분석방법을 제안하였다. 연구 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다.

1) 본 연구에서는 침하 데이터를 분석하여 침하속도의 변화를 산정하고 이를 회귀분석으로 예측함으로써 임의시간에서의 침하량 예측 및 최종침하량을 예측하는 방법을 제안하였다.

2) 이론침하량을 이용하여 침하속도에 의한 분석방법과 쌍곡선법, 아사오카법으로 분석한 결과 침하속도를 이용한 침하예측은 아사오카법과 비슷한 정도를 보였으며, 쌍곡선법에 비해서는 높은 정도를 보였다.

3) 실측침하량을 이용하여 검증한 결과, 원지반 연약지반의 깊이가 깊을수록 오차의 차이가 벌어지지만, 침하속도를 이용하여 침하량 예측이 충분히 가능한 것을 확인하였다. 그리고 동일 조건에서 오차(RMSE)도 아사오카법에 비해 평균 32%, 쌍곡선법에 비해 평균 41% 낮게 나타나 정도가 높은 방법임이 확인되었다.

4) 침하량 분석결과 연약층의 두께가 증가할수록 오차가 커지는 것으로 나타났으며, 분석에 사용된 데이터의 기간이 길수록 분석결과의 정도는 높아지는 것으로 나타났다. 일반적으로 분석결과의 정도를 확보하기 위해서는 3개월 이상의 압밀대기기간 동안의 데이터를 사용하도록 제안하고 있으나 향후 보다 많은 사례연구를 통해서 적정한 분석기간에 대한 평가가 필요하다.